受自然界啟發,仿生結構設計為燒結管帶來性能突破。模仿骨骼的梯度多孔結構,實現了優異的強度-重量比。德國Karlsruhe理工學院開發的"骨仿生"鈦合金燒結管,孔隙率從內到外梯度變化(30%-70%),在保持足夠強度的同時,改善了流體透過性。蓮花效應啟發的超疏水表面結構,通過激光微納加工在燒結管表面構建微米-納米復合結構,使不銹鋼燒結管具有自清潔功能。分形結構設計優化了過濾性能。采用分形幾何原理設計的樹狀分支孔道結構,有效降低了流體阻力同時保持高過濾效率。美國3M公司開發的分形結構燒結管過濾器,壓降比傳統結構降低40%,壽命延長3倍。蜘蛛網啟發的徑向梯度孔徑結構,則實現了顆粒物的分級過濾,延長了過濾系統的維護周期。研發含導電聚合物的金屬粉末制造燒結管,改善電學性能與加工性能。河北金屬粉末燒結管廠家

結構功能一體化設計是前沿方向。將傳感元件嵌入燒結管壁,制成智能監測過濾器;集成PZT壓電材料的自感知燒結管,可實時監測堵塞狀態;形狀記憶合金(SMA)燒結管實現溫度自適應孔徑調節。中國清華大學開發的導電-過濾雙功能燒結管,通過碳納米管修飾孔隙表面,同時實現流體過濾和電化學檢測。能量轉換功能集成展現新應用。多孔熱電材料燒結管可將廢熱轉化為電能;壓電材料燒結管用于能量收集;光催化涂層燒結管實現太陽能驅動水處理。日本東京大學研制的熱電-過濾復合燒結管,在工業廢氣處理中同步實現顆粒物過濾和余熱發電,能量轉換效率達5%。江蘇金屬粉末燒結管生產廠家設計含量子點發光材料的金屬粉末用于燒結管,用于顯示領域時色彩更鮮艷。

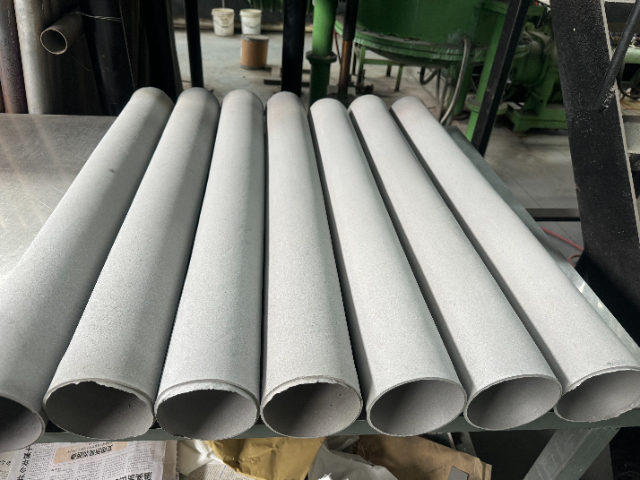

金屬粉末燒結管材料創新首先體現在新型合金粉末的開發上。傳統不銹鋼、鈦合金等材料體系已不能滿足應用需求,研究人員通過成分設計和合金化手段,開發出一系列新型高性能合金粉末。例如,添加稀土元素的改性不銹鋼粉末顯著提高了燒結管的耐腐蝕性能;含釔的鎳基高溫合金粉末使燒結管在1000℃以上仍保持良好的機械強度和抗氧化性。納米復合粉末技術是近年來的重要突破。通過將納米級陶瓷顆粒(如AlO、SiC等)均勻分散在金屬基體中,制備的金屬基納米復合燒結管兼具金屬的韌性和陶瓷的高硬度,耐磨性能提升2-3倍。特別值得注意的是,石墨烯增強金屬基復合材料展現出優異的綜合性能,添加0.5wt%石墨烯可使銅基燒結管的導熱系數提高40%,同時保持足夠的孔隙率和機械強度。

跨尺度結構精細調控是重要方向。從納米級表面修飾到宏觀結構設計,實現多級協同優化;原子制造技術精確控制活性位點;4D打印技術實現結構隨時間自適應變化。歐盟"地平線計劃"支持的多尺度工程材料項目,正致力于開發新一代智能燒結管。綠色智能制造將成為主流。低溫燒結工藝降低能耗;可再生材料減少環境足跡;數字孿生技術優化全生命周期管理。特別值得關注的是人工智能輔助材料發現,通過高通量計算和實驗,加速新型燒結管材料的開發。生物啟發與可持續設計理念將深入應用。學習自然界的資源高效利用策略;開發可回收、可降解的環保材料系統;模仿生物系統的能量轉換機制。美國能源部支持的仿生能源材料計劃,正在探索基于生物原理的新型多孔材料設計方法。制備含金屬氮化物的粉末制作燒結管,提高高溫強度與化學穩定性。

可控的孔隙率和滲透性多孔結構設計金屬粉末燒結管的優勢在于其可控的孔隙率(通常30%~60%),使其適用于過濾、擴散、透氣等應用:孔徑可調:通過調整粉末粒度、壓制壓力和燒結溫度,可精確控制孔徑(0.1~100μm),滿足不同過濾需求(如微濾、超濾)。高比表面積:多孔結構提供更大的接觸面積,適用于催化反應(如化工催化劑載體)。滲透性優化均勻流體分布:適用于氣體擴散層(如燃料電池)、液體分布器(如化工反應器)。定制流阻:通過調整孔隙率,可優化流體通過速度,減少壓降。創新采用可降解金屬粉末制造臨時用燒結管,完成使命后自然降解,綠色環保。江蘇金屬粉末燒結管生產廠家

利用靜電紡絲技術制備納米纖維增強金屬粉末,增強燒結管力學性能。河北金屬粉末燒結管廠家

器官芯片技術將依賴精密燒結管實現微流體控制。未來可植入式人工需要復雜的三維血管網絡,只有高精度3D打印燒結管能夠滿足要求。美國WakeForest再生醫學研究所展示的生物反應器用燒結管支架,內部通道直徑從50μm到1mm梯度變化,完美模擬了真實血管分布。更前沿的方向是燒結管,通過在孔隙內培養患者自體細胞,構建具有生物活性的植入物。靶向給藥系統將因智能燒結管而革新。磁導向燒結管膠囊可精確定位到病灶區域釋放藥物;超聲波響應型燒結管植入物能在體外操控下脈沖釋藥。以色列Technion學院開發的納米機器人燒結管系統,結合了微電機驅動和生物傳感功能,可在血管內自主導航至靶點執行任務。這類技術將使精細醫療提升到新高度。河北金屬粉末燒結管廠家